Entdecken Sie effektive Strategien und moderne Therapien, um Humeruskopffrakturen erfolgreich zu behandeln.

Eine Humeruskopffraktur (auch Oberarmkopfbruch genannt) ist ein Bruch des Oberarmknochens im Bereich des Schultergelenks. Genauer gesagt bricht dabei der kugelförmige Kopf des Oberarmknochens (Humerus), der die Verbindung zum Schultergelenk herstellt. Diese Verletzung gehört zu den sogenannten schultergelenknahen Oberarmbrüchen.

Solche Brüche können unterschiedlich schwer sein:

Humeruskopffrakturen kommen besonders häufig bei älteren Menschen vor. Der Grund: Mit zunehmendem Alter wird der Knochen durch Osteoporose oft brüchiger. Schon ein vergleichsweise leichter Sturz auf die Schulter oder den ausgestreckten Arm kann dann zu einem Bruch führen.

Die gute Nachricht: Viele dieser Brüche können gut behandelt werden. Je nach Schwere der Verletzung gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten - von der konservativen Therapie ohne Operation bis hin zu operativen Eingriffen. Das Ziel ist dabei immer, die Beweglichkeit der Schulter bestmöglich wiederherzustellen.

Eine Humeruskopffraktur verursacht meist deutliche Beschwerden, die direkt nach dem auslösenden Ereignis (wie beispielsweise einem Sturz) auftreten. Die Symptome können dabei unterschiedlich stark ausgeprägt sein:

Wichtig: Bei Verdacht auf einen Oberarmkopfbruch sollten Sie zeitnah einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen. Eine frühe Diagnose ermöglicht die beste Behandlung.

Ein Oberarmkopfbruch entsteht meist durch einen Unfall oder Sturz. Die Art und Weise, wie der Sturz erfolgt, ist dabei entscheidend für die Entstehung der Verletzung.

Diese Unfälle führen dann zu einer Humeruskopffraktur, wenn sie mit einem Sturz direkt auf die Schulter oder einem Sturz auf den ausgestreckten Arm einhergehen.

Bestimmte Faktoren können das Risiko für einen Oberarmkopfbruch erhöhen:

Besonders gefährdet sind ältere Menschen, bei denen mehrere dieser Risikofaktoren zusammenkommen. In diesen Fällen kann bereits ein vergleichsweise harmloser Sturz zu einem Bruch führen.

Die genaue Diagnose eines Oberarmkopfbruchs erfolgt in mehreren Schritten. Nur so können Ärzte und Ärztinnen die Art des Bruchs genau bestimmen und die beste Behandlung auswählen.

Zu Beginn führt Ihr Arzt oder Ihre Ärztin ein ausführliches Gespräch mit Ihnen. Dabei sind besonders wichtig:

Es folgt eine vorsichtige Untersuchung der Schulter, bei der die Beweglichkeit des Arms geprüft und nach Gefühlsstörungen in Arm und Hand gefragt wird.

Zur genauen Beurteilung des Bruchs sind verschiedene bildgebende Verfahren nötig. Den Anfang machen immer Röntgenaufnahmen aus verschiedenen Richtungen. Diese zeigen:

Bei komplizierteren Brüchen wird zusätzlich eine Computertomographie (CT) durchgeführt. Diese liefert dreidimensionale Bilder der Schulter und zeigt auch kleinste Knochenverletzungen. Besonders bei der Planung einer Operation sind diese detaillierten Aufnahmen sehr wichtig.

In bestimmten Fällen können zusätzliche Untersuchungen erforderlich sein:

Eine gründliche Diagnose ist die Grundlage für einen erfolgreichen Behandlungsplan. Sie hilft dabei, die beste Therapie auszuwählen und mögliche Komplikationen frühzeitig zu erkennen.

Die Behandlung eines Oberarmkopfbruchs richtet sich nach der Art des Bruchs. Mediziner*innen unterscheiden dabei zwischen der konservativen (nicht-operativen) und der operativen Behandlung.

Bei einfachen Brüchen ohne oder mit nur leichter Verschiebung der Knochenteile ist oft keine Operation nötig. Die konservative Behandlung umfasst dann folgende Phasen:

Eine erste Ruhigstellung der Schulter erfolgt durch spezielle Verbände oder eine Armschlinge. Dies dient der Schmerzlinderung und dem Schutz vor weiteren Verletzungen.

Anschließend beginnt die schrittweise Mobilisierung:

Während der Behandlung wird regelmäßig kontrolliert, ob die Bruchstücke in ihrer Position bleiben. Sollten sich die Knochenfragmente stärker verschieben, kann nachträglich noch eine Operation notwendig werden. Falls sich die Beweglichkeit gut entwickelt, reichen die physiotherapeutische Behandlung und aktive Eigenübungen aus. Bei anhaltenden Bewegungseinschränkungen wird die Behandlung intensiviert, beispielsweise durch eine orthopädische Rehabilitation.

Zusätzlich können folgende Maßnahmen helfen:

Eine Operation wird notwendig bei:

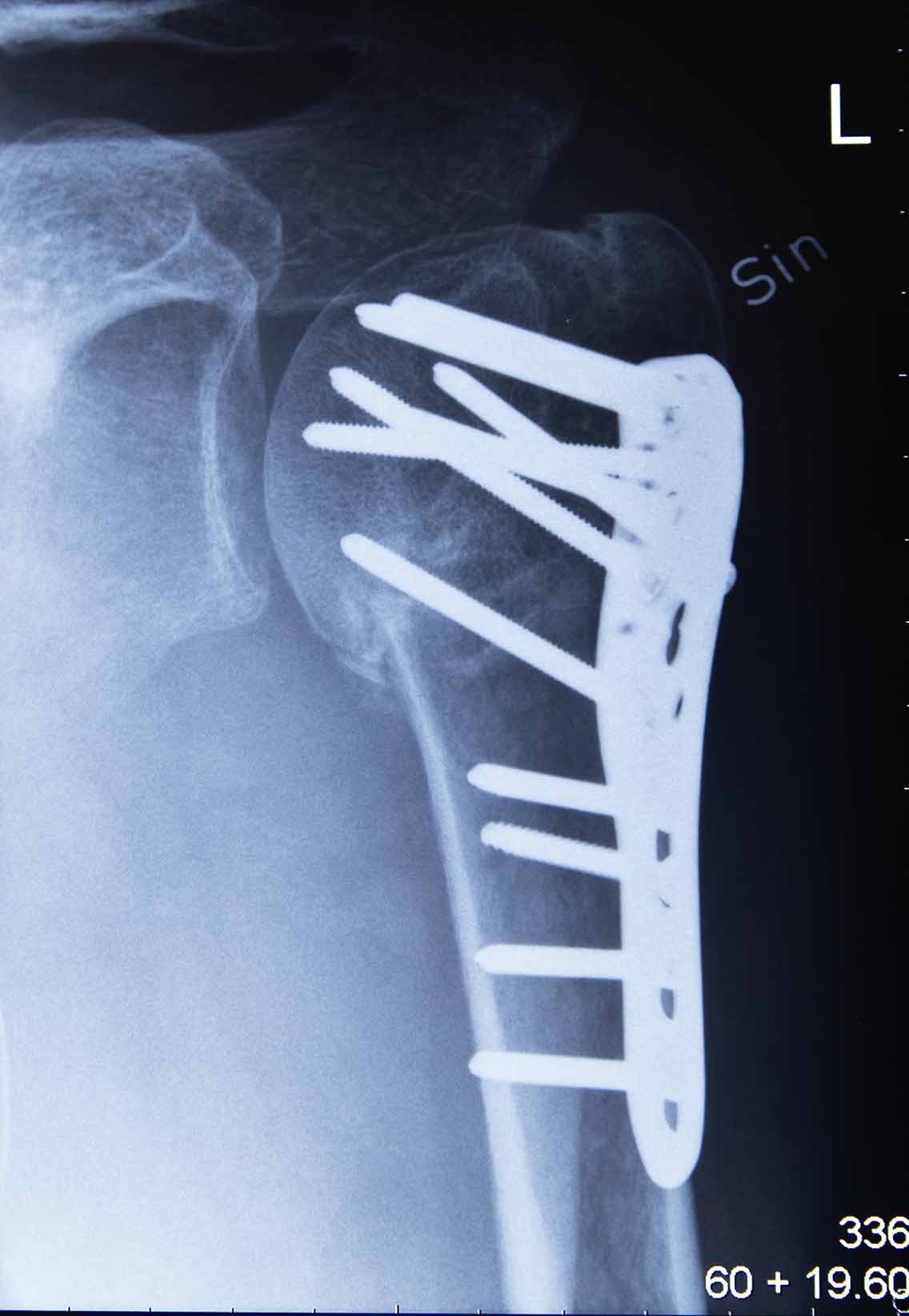

Die Wahl der operativen Methode erfolgt individuell durch den operierenden Arzt oder die operierende Ärztin, je nach Art der Verletzung. Zur Verfügung stehen:

Die Operation sollte bei stabilen Patient*innen zeitnah erfolgen. Bei einer Verrenkung des Oberarmkopfes (Luxationsfraktur) ist eine schnelle Operation besonders wichtig. Bei älteren oder vorerkrankten Patient*innen kann die Operation auch um einige Tage verschoben werden, um den allgemeinen Gesundheitszustand zu verbessern.

Nach dem operativen Eingriff ist eine gezielte Nachbehandlung entscheidend für den Heilungserfolg. Dabei wird auf eine sogenannte "funktionelle Nachbehandlung" gesetzt:

Ziel ist es, durch die frühe Bewegung einer Einsteifung des Gelenks vorzubeugen. Die genaue Gestaltung der Nachbehandlung richtet sich nach:

Die Heilung eines Oberarmkopfbruchs ist ein Prozess, der Zeit und Geduld erfordert. Die Dauer bis zur vollständigen Heilung ist individuell unterschiedlich und hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Der Knochen braucht in der Regel etwa 6 bis 8 Wochen, um wieder zusammenzuwachsen. Die vollständige Heilung mit Wiederherstellung der Beweglichkeit kann jedoch 3 bis 6 Monate oder länger dauern, in Einzelfällen sogar noch deutlich darüber. Einflussfaktoren sind:

Folgende Faktoren können den Heilungsprozess positiv beeinflussen:

Der Heilungsprozess läuft in mehreren Phasen ab, wobei die angegebenen Heilungszeiten Erfahrungswerte für die meisten Brüche sind:

Erste Phase (1-2 Wochen): In dieser Zeit steht die Ruhigstellung im Vordergrund. Die Schwellung geht zurück und die ersten Heilungsprozesse im Knochen beginnen.

Zweite Phase (2-6 Wochen):

Dritte Phase (ab 6-8 Wochen):

Die Rehabilitation spielt eine zentrale Rolle bei der Behandlung von Oberarmkopfbrüchen. Sie ist entscheidend für die Wiederherstellung der Beweglichkeit und der Funktion der Schulter, unabhängig davon, ob der Bruch operativ oder konservativ behandelt wurde.

Die Rehabilitation beginnt meist direkt im Anschluss an die Akutbehandlung. Dabei wird ein individueller Therapieplan erstellt, der sich nach der Art des Bruchs und der gewählten Behandlungsmethode richtet. Das Therapieprogramm in den ZAR Reha-Zentren umfasst:

Die Therapie verfolgt mehrere wichtige Ziele:

Die ambulante Rehabilitation in den ZAR kombiniert verschiedene Therapieformen:

Krankengymnastische Übungen:

Gerätegestütztes Training:

Ergotherapeutische Maßnahmen:

Nach der intensiven Rehabilitationsphase ist eine strukturierte Nachsorge wichtig für den langfristigen Behandlungserfolg. Die ZAR Zentren für ambulante Reha bieten hierzu verschiedene Möglichkeiten:

Ambulante Nachsorge (IRENA), nur nach einer Reha durch die Rentenversicherung:

Eigenständiges Training:

Begleitende Maßnahmen:

Vorbeugung weiterer Verletzungen:

In unseren Zentren für ambulante Rehabilitation (ZAR) bieten wir Ihnen in ganz Deutschland umfassende Unterstützung bei der Rehabilitation nach einem Oberarmkopfbruch. Unsere ambulante Reha kombiniert individuelle Therapieansätze mit dem Komfort des eigenen Zuhauses. Mit unserem umfangreichen Reha-Know-how entwickeln wir maßgeschneiderte Behandlungspläne, um Ihre Schulterfunktion bestmöglich wiederherzustellen. Entdecken Sie unsere Standorte in Ihrer Nähe und starten Sie Ihre Behandlung: